La riproduzione

Oggi volevo parlarvi dei cicli riproduttivi di questi animali, ampliando un po' il tutto con le mie esperienze.

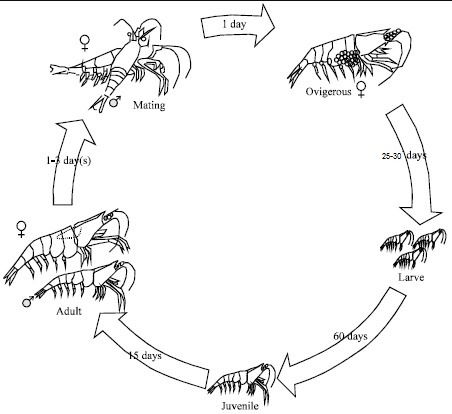

Fig.0 - Life cycle (www.christeningoutfitsbaby.blogspot.com) In natura questi animali hanno un alto tasso di riproduzione, ciò è dovuto sostanzialmente alle cure materne che offrono gli esemplari di genere femminile alle loro uova, infatti le femmine gravide covano negli spazi vuoti della loro regione addominale finché le larve non sono mature. I periodi di riproduzioni sono sostanzialmente la primavera e l'estate, dove la temperatura dell'acqua supera i 20° (Dudgeon, 1985). In questo periodo, nelle regioni in cui sono presenti gli habitat di questi animali, sono frequenti molte precipitazioni causate dai monsoni, i quali ingrossano le acque dei fiumi e dei torrenti in cui le caridine vivono. Ciò ha come conseguenza l'adozione da parte di quest'ultime di un sistema evolutivo per resistere a questo fenomeno, ossia l’eliminazione della produzione di uno stadio planctonico o di una prolungata serie di stadi larvali che, in queste particolari situazioni, può portare soltanto svantaggi e la morte prematura di questi stadi giovanili (Lukhaup, 2013).

Fig.0 - Life cycle (www.christeningoutfitsbaby.blogspot.com) In natura questi animali hanno un alto tasso di riproduzione, ciò è dovuto sostanzialmente alle cure materne che offrono gli esemplari di genere femminile alle loro uova, infatti le femmine gravide covano negli spazi vuoti della loro regione addominale finché le larve non sono mature. I periodi di riproduzioni sono sostanzialmente la primavera e l'estate, dove la temperatura dell'acqua supera i 20° (Dudgeon, 1985). In questo periodo, nelle regioni in cui sono presenti gli habitat di questi animali, sono frequenti molte precipitazioni causate dai monsoni, i quali ingrossano le acque dei fiumi e dei torrenti in cui le caridine vivono. Ciò ha come conseguenza l'adozione da parte di quest'ultime di un sistema evolutivo per resistere a questo fenomeno, ossia l’eliminazione della produzione di uno stadio planctonico o di una prolungata serie di stadi larvali che, in queste particolari situazioni, può portare soltanto svantaggi e la morte prematura di questi stadi giovanili (Lukhaup, 2013).

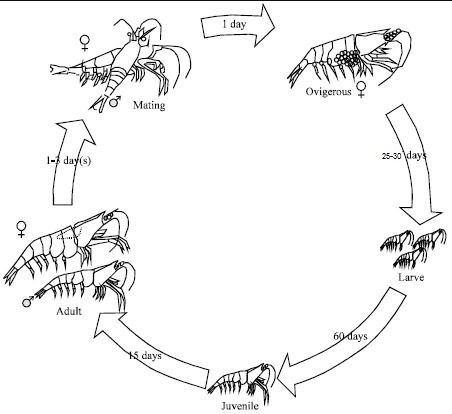

Prima di parlare del ciclo riproduttivo è doveroso accennare al dimorfismo sessuale presente in questi animali, il quale non riesce comunque a facilitare il riconoscimento dei sessi, specialmente se gli animali sono giovani. È importante precisare che che nella zona dell'addome sono presenti delle appendici (in gergo zampe) definite “pleopodi” in Fig.1 utilizzate principalmente per la locomozione, ma che hanno anche una funzione diversa: negli esemplari maschili il primo paio si modifica in organo copulatore (gonopodi) che si presenta come una lamella a forma rettangolare, concava nel margine interno, ed è circa tre volte più lunga che larga (Shou Chie YU, 1938); mentre negli esemplari femminili servono per proteggere, trattenere e soprattutto areare le uova che vengono contenute all'interno dei pleopodi. Fig.1 - Anatomia di un gambero, in rosso sono evidenziati i pleopodi

Fig.1 - Anatomia di un gambero, in rosso sono evidenziati i pleopodi

(Immagine Hickman et al, 2007)

Importante è aggiungere che le gonadi, che sono simmetriche, occupano la porzione dorso-posteriore del cefalotorace e i prodotti sessuali sono portati all'esterno dai gonodotti, i quali si aprono sul lato interno della coxa del primo paio dei pleopodi dei maschi, mentre negli esemplari femminili sono presenti sulla coxa del terzo paio di pereiopodi o sullo sterno del corrispondente segmento toracico (Foglia, 1978).

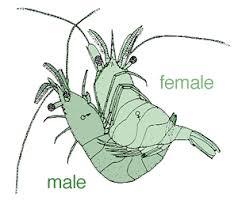

Per riconoscere il sesso, il metodo più semplice è riuscire ad individuare l'esemplare femminile quando essa è matura, infatti bisogna porre l’attenzione nella regione dell'addome che si mostra essere più rigonfio, per poter ospitare le uova, sui pleopodi e, in particolare, molte volte il secondo segmento addominale si dimostra essere arrotondato e più largo rispetto all'esemplare maschile. L’esemplare maschile invece risulta essere quasi sempre più piccolo e snello e non è raro che abbia le antenne di gran lunga più lunghe, mentre il suo secondo segmento addominale risulta essere dritto e piatto.

In Fig.2 e Fig.3 sono possibili osservare le differenze.

Fig.2 - Esemplare femminile

Fig.2 - Esemplare femminile

(Foto di De Vito Giovanni)  Fig.3 - Esemplare maschile (Foto di De Vito Giovanni)

Fig.3 - Esemplare maschile (Foto di De Vito Giovanni)

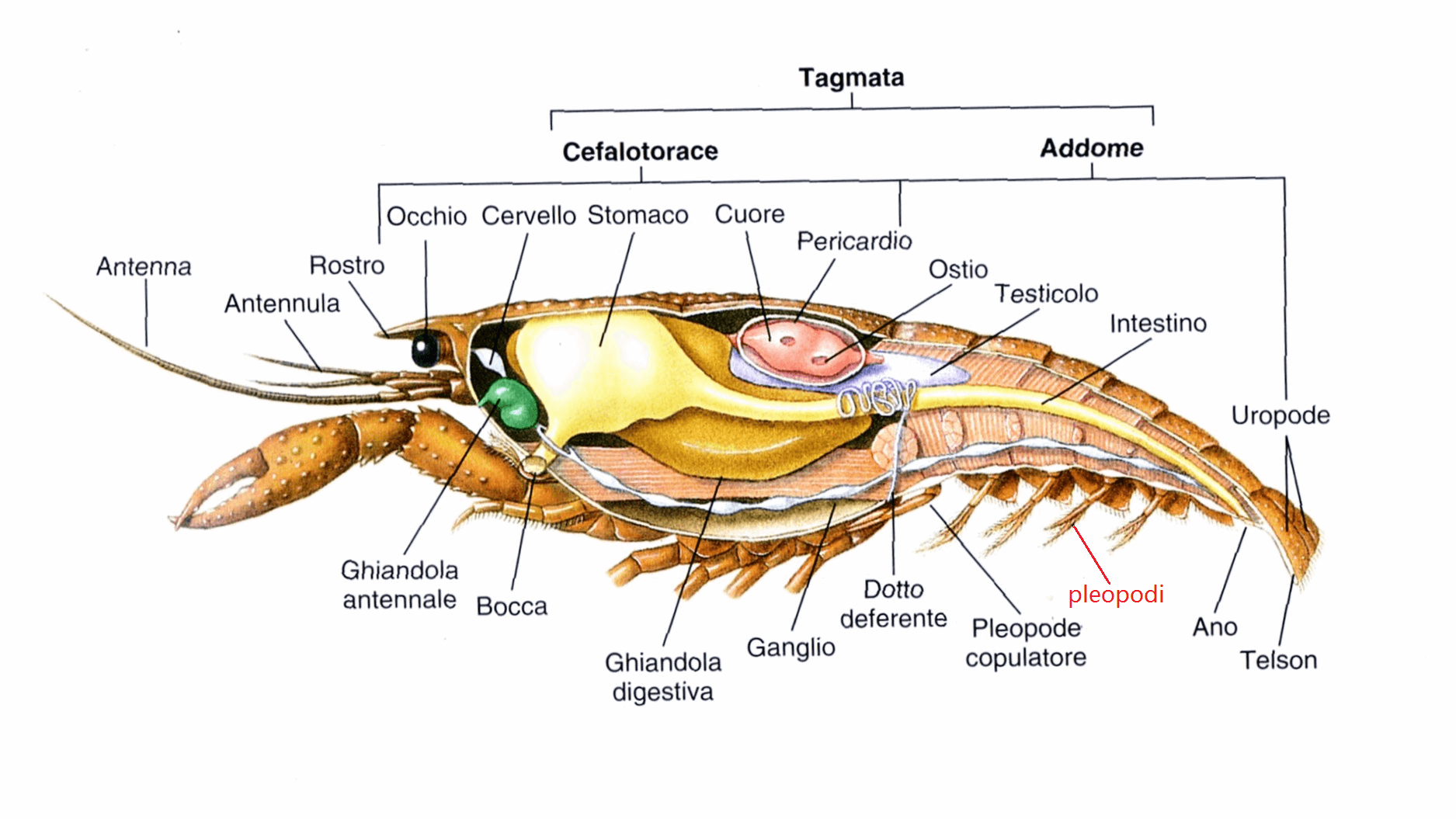

Il rituale dell'accoppiamento consiste nella frenetica corsa dei maschi alla ricerca della femmina, infatti, quando quest'ultima è pronta per l'accoppiamento, effettua una muta e rilascia ferormoni. Con questo particolare fenomeno gli esemplari di genere maschile incominciano a nuotare freneticamente dal basso verso l'alto simulando una danza alla ricerca della femmina matura (proprio per questo motivo prende il nome della danza dei maschi) e, una volta trovata, inizia la riproduzione che è di tipo esterna. Fig.4 - Riproduzione

Fig.4 - Riproduzione

(www.pinterest.com) Allego un link dove potrete osservare ciò ("shrimp dance").

Il maschio (ma non è frequente che il materiale genetico sia anche di più individui) deposita il materiale seminale (contenuto in particolari sacche dette spermatofore) sulla femmina. Molti pensano che la deposizione delle spermatofore avvenga quando il maschio si trova sul dorso della femmina, questo è sbagliato, infatti soltanto quando le due regioni ventrali degli animali sono vicine e i pleopodi possono entrare in contatto tra di loro la riproduzione ha inizio, come ben visibile in Fig.4. Una volta accolto lo sperma, questo andrà a fecondare le uova contenute nella sacca ovigera, che in questo periodo è molto ben visibile poiché è di una colorazione scura sulla zona del capo (Fig.5)

Fig.5 - Esemplare con particolare della sacca ovigera,visibile tra la trasparenza.

Fig.5 - Esemplare con particolare della sacca ovigera,visibile tra la trasparenza.

(Foto di De Vito Giovanni) Dopo ciò, la femmina si andrà a nascondere e, piano piano, mediante dei movimenti lenti e sinuosi, farà calare la sacca ovigera dalla zona del capo (dove nel frattempo le uova si fecondano e maturano), ai pleopodi. Le uova hanno una grandezza che varia da 1.02 mm ai 1.08 in lunghezza e dai 576 ai 64 mm per quanto riguarda l'ampiezza (Shou Chie Yu, 1938) e possono essere di diverso colore (di solito sul marroncino).

Fig.6 - Esemplare di femmina gravida con uova

Fig.6 - Esemplare di femmina gravida con uova

(Foto di De Vito Giovanni)

A questo punto la femmina coverà muovendo costantemente i pleopodi per circa un mese, facendo in modo che siano ben areate ventilandole. Alla fine del periodo di gestazione usciranno dalle uova larve natanti già completamente sviluppate e molto simili ad un esemplare adulto (tranne per l'intensità di colori e soprattutto la grandezza all'incirca di un paio di mm). Per i primi giorni le larve saranno molto statiche e scolorite e soprattutto nascoste, ma rimarranno sempre indipendenti dai genitori e, appena sono pronte e dopo aver preso conoscenza di ciò che li circonda, incominceranno a procacciarsi il cibo per poter sopravvivere e incominciare il ciclo di mute che li porterà alla maturazione sessuale.

Fig.7 - Esemplari adulti con forme giovanili

Fig.7 - Esemplari adulti con forme giovanili

(www.plantedtank.net) Nelle vasche di allevamento può capitare che si possano trovare delle exuvie o addirittura trovare dei cadaveri delle giovani femmine che hanno con sé le uova. Questo evento può capitare per moltissime ragioni: a partire da una scorretta gestione della vasca che provoca stress o addirittura la morte dell'animale, al semplice fatto che la fecondazione è avvenuta in modo errato. In questo casi, è possibile e doveroso provare a salvare la covata. Questo è possibile grazie ad un piccolo attrezzo, chiamato schiuditoio o Eggs Tumbler. Ne esistono molti in commercio di qualsiasi materiale, di solito vetro e plastica, ma è possibile anche costruirlo da sé. Una volta rimosse le uova dall'exuvia o dal corpo dell'animale, quest'ultime vanno prese e inserite all'interno del tumbler, ovviamente già posizionato e pronto all'utilizzo in vasca. Il funzionamento dello strumento in questione è molto semplice: una volta collegato ad un aereatore permette il giusto movimento e afflusso di aria e ossigeno, permettendo la schiusa delle piccole uova. Di seguito lascio un video in cui è visibile il giusto settaggio delle bolle per il movimento delle uova (deve essere un saltello ogni 3-4 secondi).Questo piccolo attrezzo è veramente molto utile specialmente se si pensa che grazie ad esso è possibile salvare esseri viventi destinati a morte certa e, a mio avviso, l'immensa soddisfazione di vedere i piccoli all'interno del tumbler è impagabile.

Fig.8 - Esemplare giovanile appena schiuso nel tumbler

Fig.8 - Esemplare giovanile appena schiuso nel tumbler

(Foto di De Vito Giovanni)

Bibliografia

Dudgeon D., (1987), The larval development of Neocaridina serrata (STIMPSON) Crustacea:Decapoda: Caridea:Atyidae) from Hong Kong.

Froglia C.,(1978), Decapodi:(Crustacea Decapoda), Consiglio nazionale delle ricerche.

Hickmann C.P Jr., Roberts L.S, Keen S.L, Larson A., Eisenhour D.J., (2007), Diversità animale, quarta edizione,McGraw-Hill, 217-224

Klotz W. & Lukhaup C.,(2014), Breeders'n'Keepers: Wildshrimp,China special, Dennerle, 35-58,

Klotz W. & Von Rintelen T. ,(2014), To "bee" or not to be-on some ornamental shrimp from Guangdong Province, Southern China and Hong Kong SAR ,with description of three new species, Zootaxa 3889

Leiden E.J.Brill, (1979), Crustaceana, international journal of crustacean researche, Studies on Decapoda: Biology, Ecology, Morphology, and Systematics" 59

Lukhaup C.,(2013), Breeders'n'Keepers: Shrimpkeeper's Magazine by Chris Lukhaup,vol.1, Dennerle, 53-127.

Lukhaup C.,(2013), Breeders'n'Keepers: Shrimpkeeper's Magazine by Chris Lukhaup, vol.2, Dennerle, 24-119

Lukhaup C.,(2015), Breeders'n'Keepers: Shrimpkeeper's Magazine by Chris Lukhaup, vol.3, Dennerle, 45-62.

YU Shou Chie , (1938), Studies on chinese caridina with desriptions of five new species.

Y.CAI and N.K.NG, (1999), A revision of the Caridina Serrata species group,with descriptions of five new species(Crustacea:Decapoda:Caridea:Atyidae